Gastbeitrag von Harald Kaiser, ehemaliger Kicker-Sportjournalist und Autor

Der 1. FC Nürnberg hat für eine ganze Fülle von Bestmarken gesorgt im Lauf seiner 125-jährigen Geschichte. So gewann der zunächst „Meisterclub“, später nur noch „Club“ genannte Verein aus der fränkischen Metropole in den 1920er-Jahren fünf deutsche Meistertitel, ohne in den Endspielen ein einziges Gegentor zu kassieren. Er legte, ebenfalls zu Beginn der 1920er, eine Serie von 104 Verbandsspielen ohne Niederlage hin, er durfte sich 63 Jahre lang, von 1924 bis 1987, deutscher Rekordmeister nennen, und so weiter und so weiter. In den letzten Jahrzehnten aber steht der Name FCN eher für Rekorde der negativen Art, für grenzenlose Enttäuschungen und handfeste Skandale. Dabei stellt ein Ereignis alle anderen in den Schatten: Der Bundesligaabstieg als amtierender deutscher Meister in der Saison 1968/69.

Im Jahr zuvor hatte der Club mit drei Punkten Vorsprung vor Werder Bremen seinen neunten Titel errungen. Der FCN – ein Meister aus dem Nichts. Noch in der Saison 1966/67 hatte er lange in akuter Abstiegsgefahr geschwebt, ehe der Österreicher Max Merkel, 1965/66 bereits deutscher Meister mit dem TSV 1860 München, das Trainerzepter am Valznerweiher übernahm und die Mannschaft um Abwehrchef Ferdinand Wenauer und Kapitän Heinz Strehl noch auf Rang zehn nach oben führte.

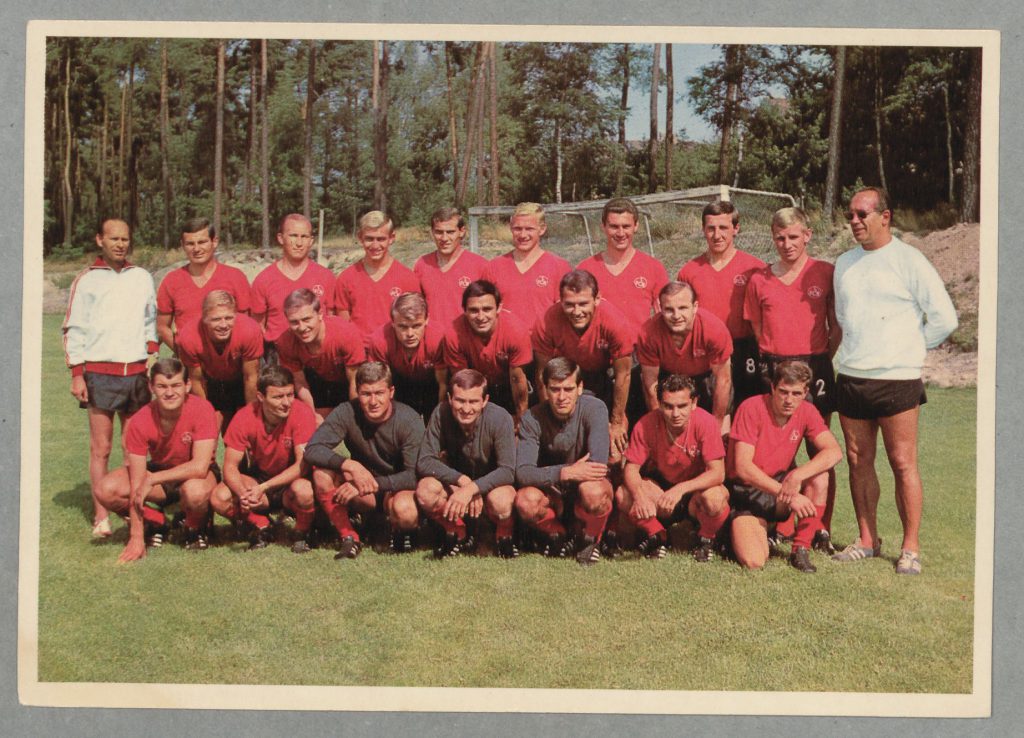

1967/68 dann gelang dem Club, völlig unerwartet, sein neuntes Meisterstück. Mit einem 4:0-Sieg gegen den Hamburger SV kletterte er schon am dritten Spieltag an die Tabellenspitze der Bundesliga und gab sie bis zum Saisonende nicht mehr ab. Als absoluter Höhepunkt ging der 2. Dezember 1967 in die Vereinsgeschichte ein, als Mittelstürmer Franz Brungs beim sensationellen 7:3-Triumph gegen den aufstrebenden Verfolger FC Bayern fünfmal traf. Im Heimstadion der Bayern an der Grünwalder Straße brachte der FCN den Titel durch ein 2:0 am 33. Spieltag den Titel endgültig unter Dach und Fach. „Von der Qualität her waren wir sicher nicht die Spitzenmannschaft“, meinte Wenauer, „aber Merkel hat uns so hochgetrimmt, dass es reichte.“

Als erklärter Favorit, mit stolzgeschwellter Brust, startete der Club drei Monate nach Ende der Feierlichkeiten in die neue Runde. „Natürlich wollen wir wieder vorne mitspielen“, kündigte Merkel an. Der große Zampano, damals Deutschlands bestbezahlter Trainer, hatte die drei Leistungsträger Karlheinz Ferschl, Gustl Starek und Franz Brungs widerstandslos ziehen lassen und gleich 13 neue Spieler verpflichtet. Vor allem der Verkauf von Torjäger Brungs, der in der Meistersaison stolze 25-mal getroffen hatte, für eine Ablöse von nur 200.000 Mark zu Hertha BSC Berlin sorgte für heftiges Kopfschütteln rund um den Valznerweiher. „Ich wollte nicht weg“, betont Brungs noch heute. Doch Merkel habe ihm in einem Vieraugengespräch erklärt, dass er auf der Mittelstürmerposition mit jüngeren Spielern wie Dieter Nüssing oder Neuzugang Erich Beer plane und schließlich zu ihm gesagt: „Meine Freigabe hast du“. So ergriff der beste Torschütze der Meisterelf die Flucht, und auch mit anderen Stützen wie Rechtsverteidiger Horst Leupold legte sich Merkel ohne Not an. Er wolle aus der Bauernkapelle ein Sinfonieorchester machen, tönte der Österreicher, der in der Stunde des großen Erfolgs offensichtlich den Boden unter den Füßen verloren hatte.

Ein knappes Jahr später war das Unfassbare Wirklichkeit geworden. Die Bundesliga hatte den dramatischsten Abstiegskampf aller Zeiten erlebt. Drei Runden vor Schluss zitterten noch neun Mannschaften, am Ende trennten den Zweiten, Alemannia Aachen, vom Letzten, Kickers Offenbach, ganze zehn Punkte, und am Ende stürzte neben den Kickers auch der amtierende Meister aus Nürnberg in den Abgrund.

Zwei viel zu spät erfolgte Trainerwechsel – Co-Trainer Robert Körner für Merkel, später Kuno Klötzer für Körner –, 8:4 Punkte aus den letzten sechs Spielen und das Eingreifen des großen Idols Max Morlock als moralische Stütze konnten den Club nicht retten. Nach dem 0:3 im letzten Saisonspiel beim 1. FC Köln verließ so mancher Spieler hemmungslos heulend das Müngersdorfer Stadion, Torhüter Jürgen Rynio hingegen ging mit mindestens einem lachenden Auge, hatte er doch längst einen Vertrag bei Borussia Dortmund, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, unterschrieben. Bestechungsvorwürfe wurden laut, zumal Rynio beim 2:2 im Heimspiel gegen die Borussia am vorletzten Spieltag zumindest einen haltbar erscheinenden Treffer kassiert hatte, konnten jedoch, anders als beim großen Bundesligaskandal zwei Jahre später, nicht nachgewiesen werden. Die Bundesliga ohne den Club – ein Alptraum wurde Wirklichkeit. Es sollte ein Abschied für neun lange Jahre werden.